この記事でわかること

- 法人化はいつがベストタイミング?

- メリット・デメリットは?

- 何から手をつければいい?

法人化で迷っていませんか?

今まで副業を続けてきましたが、売上が伸びてきたので「本業にしたい」と考えています。法人と個人事業主どちらが良いのでしょうか。

それは素晴らしいですね!

基本的には個人事業主を経てからの法人化の方がおすすめですよ!

やっぱりいきなり法人化はリスク高いですか?

そんなことはないです!メリット・デメリットを理解の上、法人化なら全然アリ!ですよ。法人化の判断基準と実務上の注意点を解説していきますね。

法人化のメリット

得意先の拡大、融資の成功確率など対外的な信用力が向上します。法人化の最大のメリットといっても過言ではないです。

ただし、資本金などの設計を間違うとこの部分の強みが薄くなってしまうため注意が必要です。

所得税と法人税の税率、所得の分散化、経費の範囲などで法人化する方が節税につながる可能性があります。

この後詳しく解説しますね。

法人化すると社会保険加入が原則必須となります。

労働者側からすると法人で勤務する方が待遇含めて労働環境が良いことが多いので、人材確保がしやすくなります。

法人化のメリットの節税対策って?

経費の幅と所得分散

個人事業主の場合、ご自身の給与(報酬)は経費にはなりませんが、法人の場合は役員報酬として経費化可能です。

また、所得税と法人税に所得の分散が可能となります。

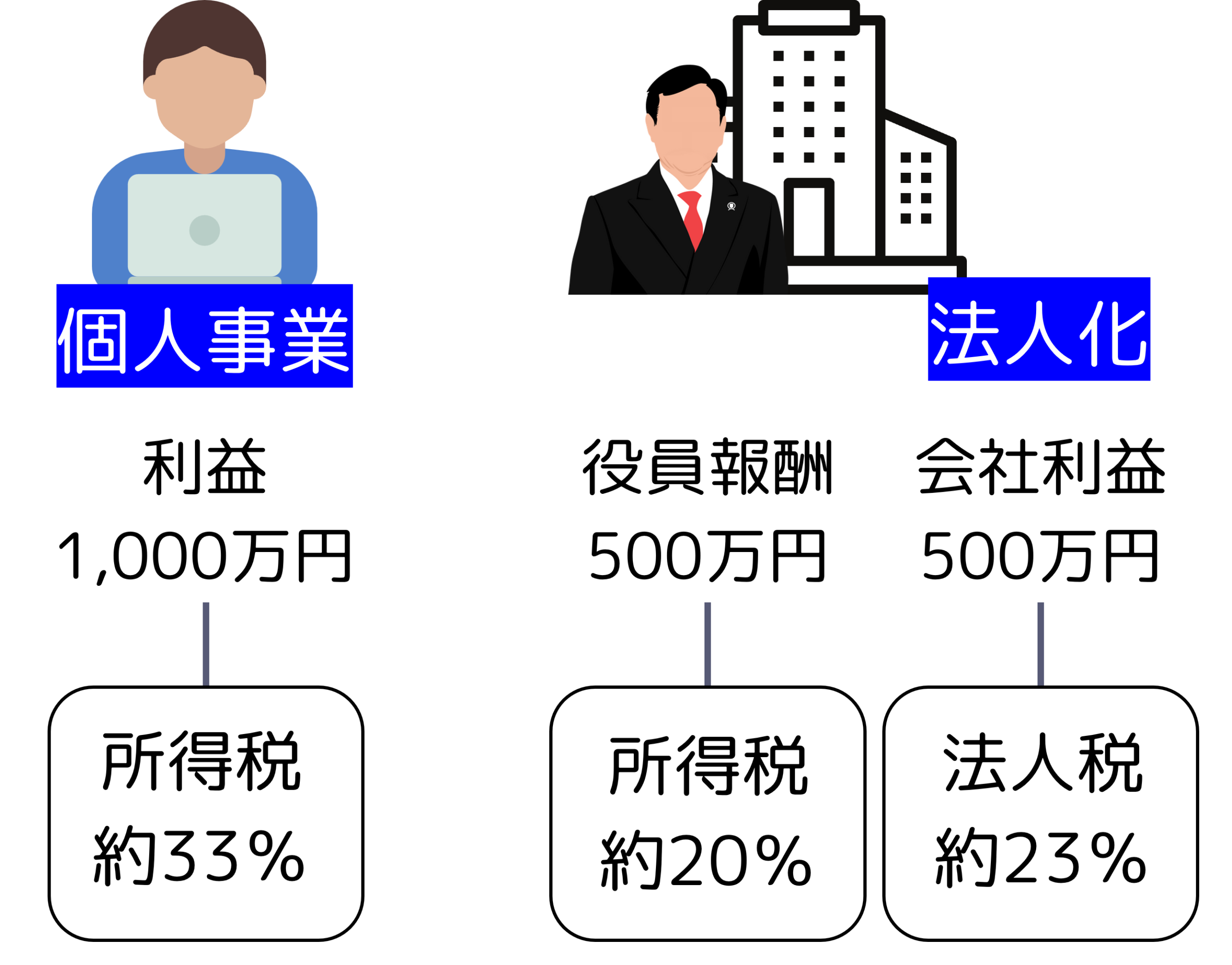

図のように、個人事業主の場合、利益1000万円に対して約33%の所得税がかかってしまいますが、法人化すると役員報酬には所得税が約20%、法人利益には法人税が約23%と所得の分散され税金が減ります。

所得税は利益が大きくなればなるほど税率も高くなる累進課税制度をとっておりますので、所得を分散することで節税につながるのです。

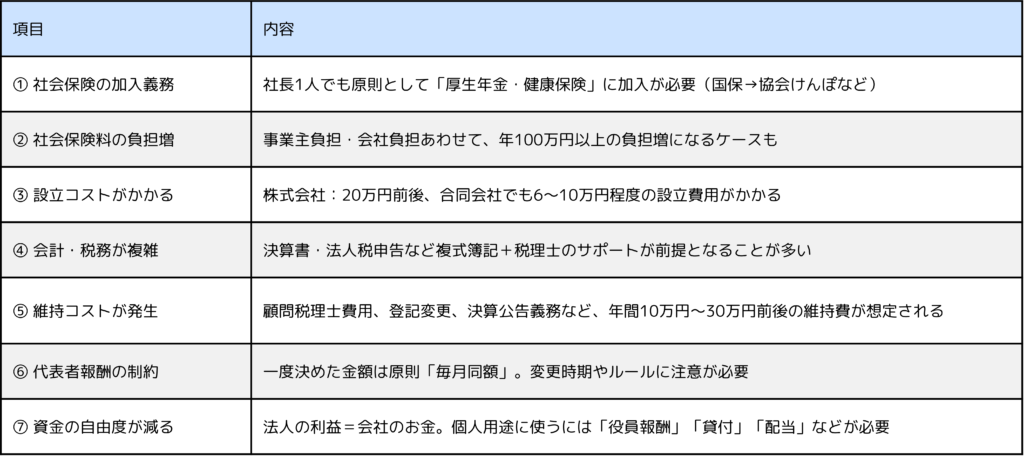

法人化のデメリット

社長1人法人でも原則として社会保険への加入が必須となる。事業主負担、会社負担併せて年100万円以上負担増になる可能性もあります。

マイクロ法人のように役員報酬等調整すれば、逆に社会保険料の削減の可能性だってあります。

設立時に株式会社であれば最低20万円前後のコストが発生します。あまり注目されないですが、法人を解散する設立時以上のコストが発生する可能性があります。

毎年の法人住民税(最低7万円〜)、税理士費用などの固定費などランニングコストが発生します。

役員報酬など法人税法特有のルールが存在したり、決算書類や法人税申告など、個人事業より専門的な知識が必要です。

個人の資金と法人の資金は完全に別物です。法人資金を個人に移す場合は方法が限定的であり、資金の自由度が減ります。

法人化のタイミングはいつがベスト?

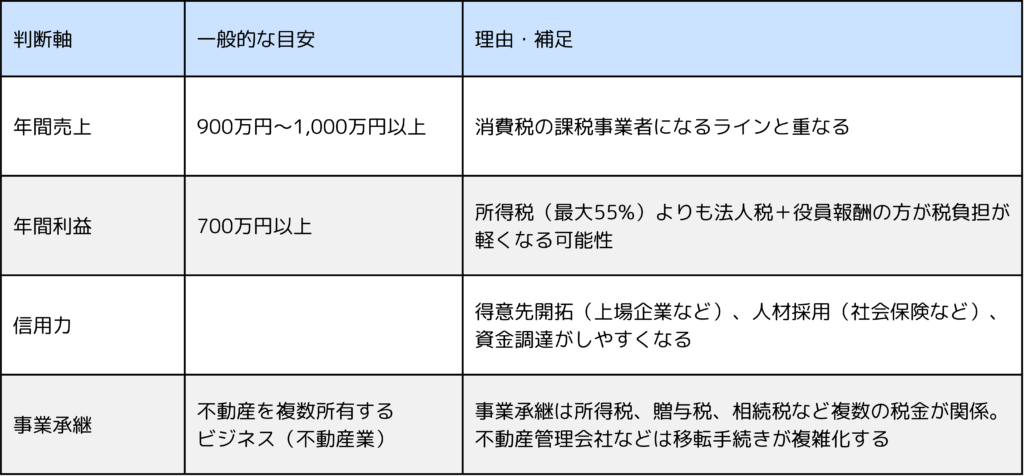

最も多いご相談が「法人化の判断ライン」です。

下記のポイントが一つでも当てはまれば要検討です。

これは消費税の課税事業者のラインに抵触するためです。売上が1000万円以上になると2年後には消費税の課税事業者になってしまうのです。

インボイスを登録している場合はこの基準はあまり関係なくなってしまうのでご注意ください。

法人税と所得税の税率、青色申告特別控除と給与所得控除、国民健康保険と社会保険など考えたときに「所得の分散化」で有利となる一つの基準です。

一概には言えないのですが、利益が500万以上となった場合でも「所得の分散化」で有利になる可能性があります。

取引先から「法人格での契約」を求められた、今後、従業員を雇用する計画がある場合など事業拡大のため信用力が必要となるケースも存在します。

また設備投資のための資金調達にも法人の方が有利に働くことが多いです。

不動産を個人で多数所有して、それを事業で使用している場合は、個人から個人に財産を移すのは税金面と登記面で労力とコストがかかります。

それなら最初から法人で不動産を所有する形態にすれば、株式の移動のみで済むので税金面と登記面での労力とコストが軽減されます。

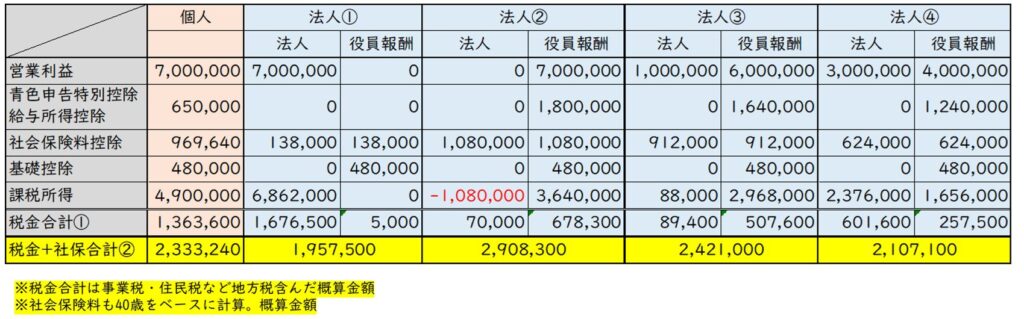

年間利益700万円以上となった場合のシミュレーション

年間の営業利益が700万円の個人事業主が法人化した場合の税金と社会保険料のシミュレーションです。

法人①は、マイクロ法人を意識したものになっています。

所得税は個人よりも高くなっていますが、社会保険料が国民健康保険よりも安くなっているため税金と社会保険料合計では個人よりも安くなっています。

法人④のように、所得を分散させると節税効果は高まります。

個人の青色申告特別控除はなくなりますが、

役員報酬とすると給与所得控除が使用できる点

所得税は累進課税となっており、所得が下がれば税率も下がる点

法人税は軽減税率が導入されている点

から、税金と社会保険料合計では個人よりも安くなっています。

何が言いたいかというと、、、

「役員報酬と法人利益のバランスが重要」

ということです。

700万円の動画も出しているので良ければ参照ください。

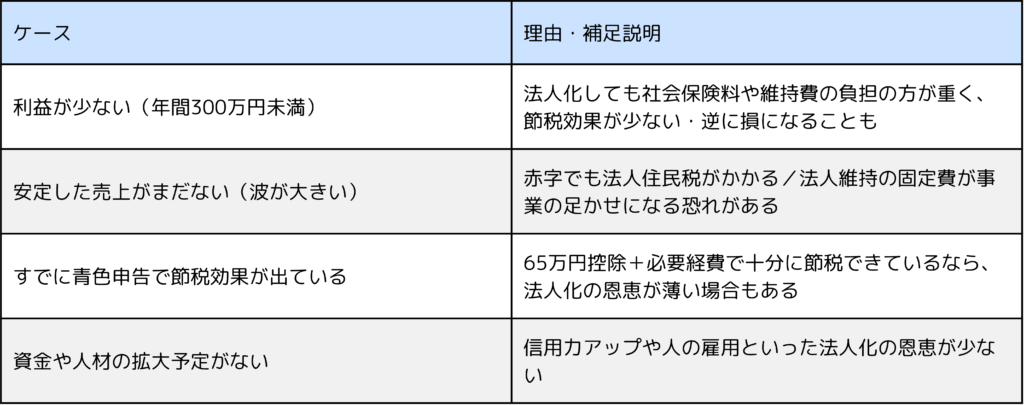

法人化が「向かない」ケースにも注意

全ての人に法人化が適しているとは限りません。

以下の場合は、もう少し個人事業で成長を目指すのがおすすめです。

売上や利益が少なかったり、信用力を必要としてない場合は法人化をするメリットは少ないと言えるでしょう。

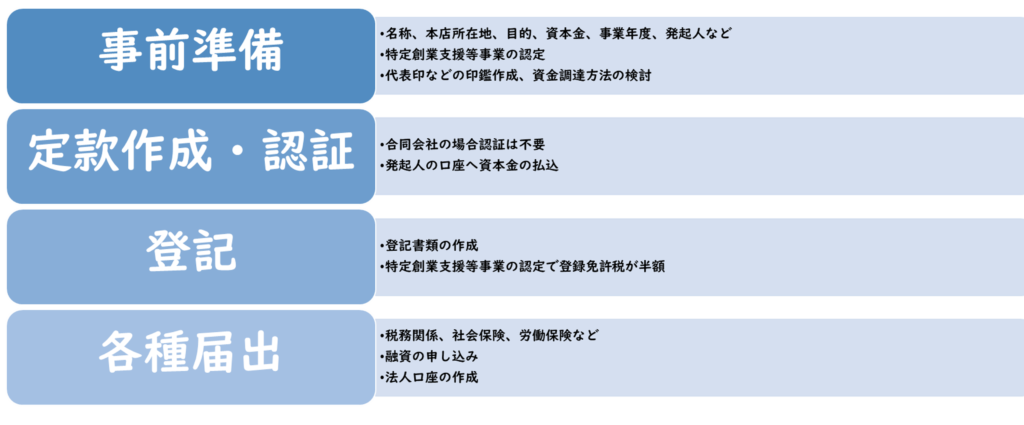

法人化の流れと必要な準備

商号(会社名)・本店所在地・事業目的の決定します。

特に資本金は大事です。今は1円から会社設立が可能ですが、法人化の最大のメリットである信用力が低下してしまうので慎重に検討しましょう。

特定創業支援等事業の認定を受けておくと会社設立時の登録免許税が安くなるのでお勧めですよ!

定款とは会社の設計図のようなもので法人設立の際の際は必須となります。

これを1から作るのは大変ですし、司法書士に頼むと作成してくれますが、費用が発生してしまう点が悩ましい点です。

個人的には「弥生のかんたん会社設立」がおすすめ!質問に答えるだけで簡単に定款作成ができてしまいますよ。

法務局にいって登記を行います。前の段階で作成した定款や資本金の払込証明書など必要書類は少なくないです。

弥生のかんたん会社設立を利用すれば登記に必要な書類も簡単に作成できちゃいますよ。

特定創業支援等事業の優遇を受けたい場合は、登記までに認定を受ける必要があります。

税務署・都道府県・年金事務所などへの届出、法人口座の開設・各種手続き

弥生のかんたん会社設立を利用すれば各種届出のサポートだってできちゃいます!

法人設立が終わるまで概ね1か月前後かかると思ってください。

少し古いですが「やよいのかんたん会社設立」について動画を作成しているので良ければ参照ください!

よくある質問

- Q法人化すれば必ず節税になりますか?

- A

利益が一定以上ないと、逆にコスト増になる場合もあります。

- Q資本金は最低いくら必要ですか?

- A

基準などはありませんが、国税の統計だと200万から500万がボリュームゾーンのようです。

- Q法人化の手続きは自分でできる?

- A

可能ですが、専門家(司法書士・税理士等)や弥生などが提供しているサービスなどのサポートがおすすめです。

まとめ:迷ったらまず相談を!

法人化は個人事業主を経ての法人成りがおすすめです。

法人は設立も、清算時(解散時)も多くの手続きと費用が必要になります。

今回の記事で記載したメリット・デメリットをよく理解してください。

それでも、、、

- 覚悟をもって事業に臨みたい人

- 事業を大きくして売上や利益を伸ばしたい人

は法人化を検討してみてください。最後は理屈ではなく本人のやる気次第です。

私の事務では創業開業に強みをもっている事務所です。

もちろん法人設立のノウハウも十分であると自負しております。

やる気のある方は大歓迎です。お気軽にご相談ください!